La legislazione antiebraica in Italia e le sue conseguenze

Nell’estate-autunno del 1938 il regime fascista avviò l’elaborazione di una serie di leggi finalizzate alla persecuzione antiebraica. Nel giro di pochi mesi gli ebrei, cittadini italiani a tutti gli effetti almeno a partire dal 1870, furono obbligati ad una vera e propria segregazione razziale all’interno del proprio paese.

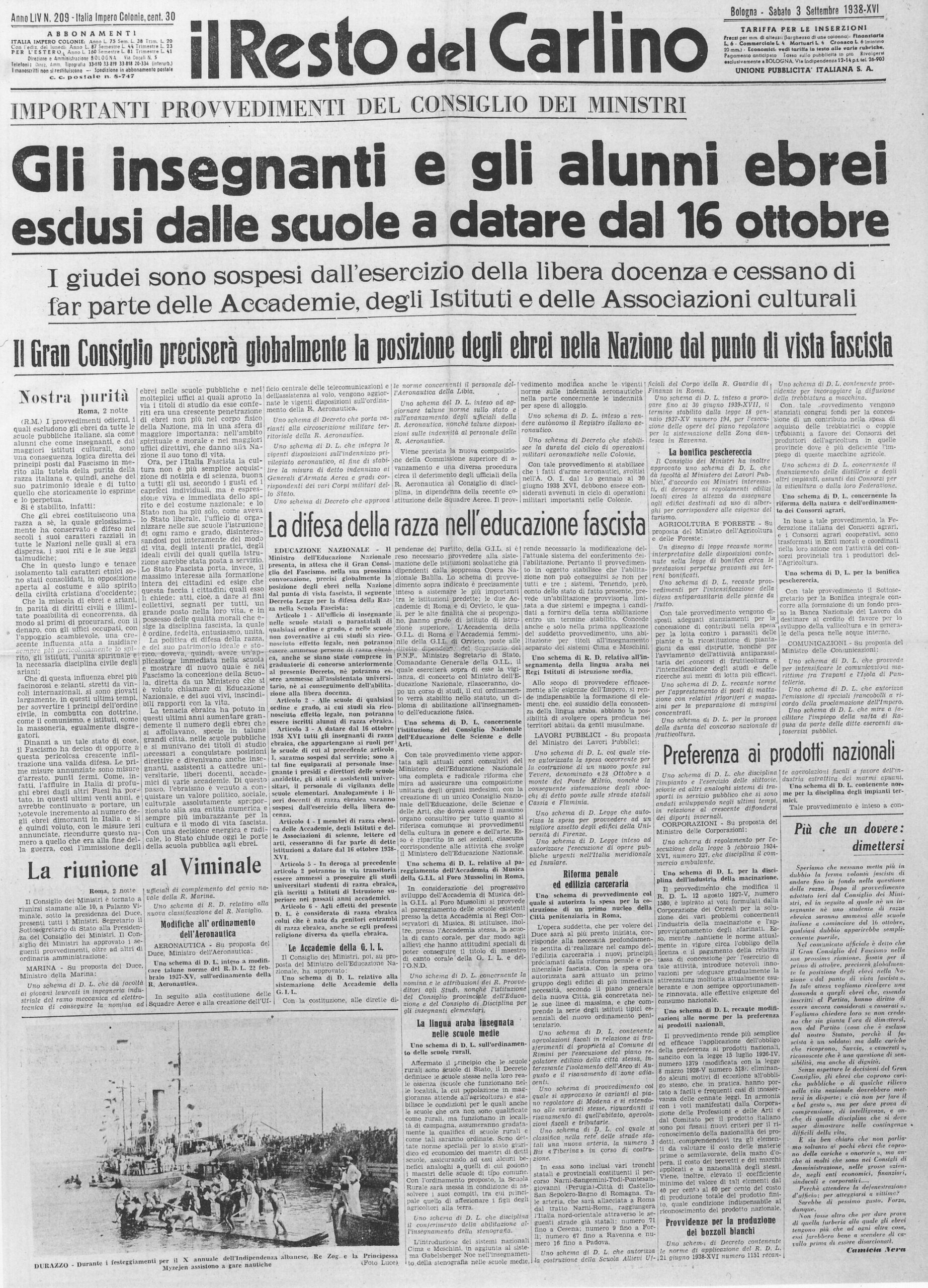

Le leggi furono precedute e accompagnate da una vasta campagna di stampa contro gli ebrei, diffamatoria e umiliante, che venne portata avanti con particolare virulenza dai maggiori quotidiani nazionali con la ripresa e la diffusione dei peggiori stereotipi e pregiudizi antisemiti, tra cui il tema del complotto ebraico per la conquista del potere.

All’azione diffamatoria dei quotidiani, si aggiunse – dal 5 agosto del 1938 – una nuova rivista «La difesa della razza», organo ufficiale del razzismo di stato. Il quindicinale era caratterizzato dallo stile duplice dei suoi articoli – violentemente propagandistici alcuni, ammantati da una patina di pseudo-scientificità altri – e dalla grafica aggressiva delle copertine, capaci di attirare l’attenzione dell’opinione pubblica.

All’azione diffamatoria dei quotidiani, si aggiunse – dal 5 agosto del 1938 – una nuova rivista «La difesa della razza», organo ufficiale del razzismo di stato. Il quindicinale era caratterizzato dallo stile duplice dei suoi articoli – violentemente propagandistici alcuni, ammantati da una patina di pseudo-scientificità altri – e dalla grafica aggressiva delle copertine, capaci di attirare l’attenzione dell’opinione pubblica.

Per capire cosa sia stata la persecuzione antiebraica fascista, come abbia potuto attecchire nella società italiana non bisogna, inoltre, dimenticare i precedenti culturali esistenti in Italia rispetto al pregiudizio antisemita. L’antisemitismo fascista del 1938 non nasceva dal nulla, ma si sviluppava su concezioni preesistenti, sull’antigiudaismo cattolico che si era perpetuato dal Medioevo in poi come ostilità religiosa. Tale elaborazione concettuale costituì una concreta base per l’accettazione e la diffusione del pregiudizio antiebraico, su cui il regime innestò la persecuzione.

Le basi ideologiche del razzismo di Stato

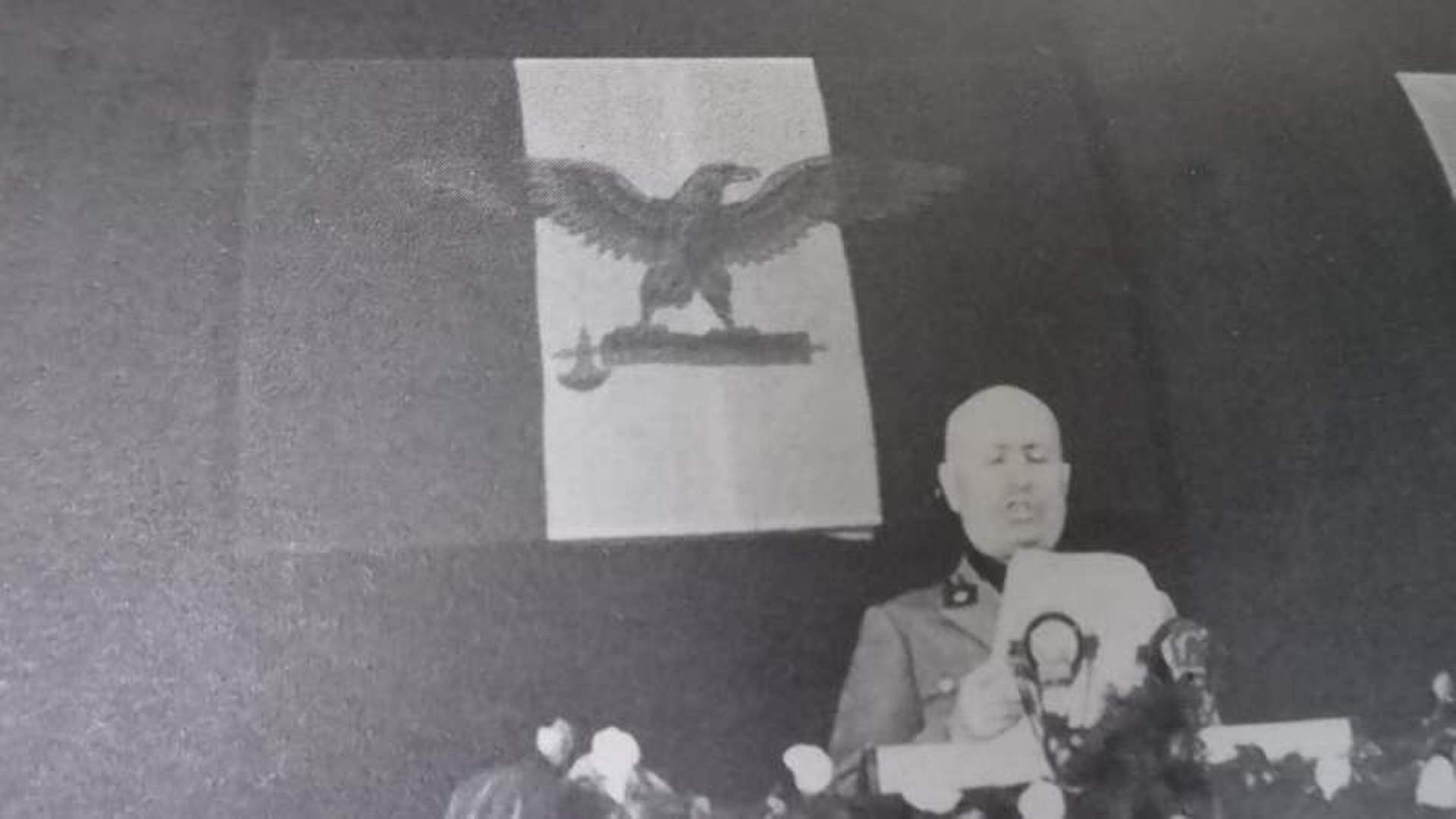

L’avvio ufficiale della politica antisemita del regime, che di lì a poco si sarebbe concretizzata nelle leggi antiebraiche, avvenne con la divulgazione di un documento teorico, il cosiddetto «Manifesto degli scienziati razzisti» (noto anche come «Manifesto della razza»).

Pubblicato su «Il Giornale d’Italia» il 15 luglio 1938, col titolo Il fascismo e i problemi della razza, lo scritto si configurò come base ideologica del razzismo fascista, divenuto ormai dottrina ufficiale dello stato.

Le prime norme preparatorie della legislazione persecutoria

Le prime disposizioni emanate riguardarono l’istituzione degli uffici statali incaricati della persecuzione (la Direzione generale per la demografia e la razza, conosciuta come Demorazza), e la predisposizione di uno speciale censimento cui furono sottoposti solo gli ebrei italiani e stranieri residenti nel nostro paese. L’accurata rilevazione statistica costituì un’operazione preliminare indispensabile: il suo fine principale fu quello di stabilire chi era ebreo in base all’appartenenza di “razza” e non solo di religione e di tracciare un confine netto tra chi doveva essere assoggettato alla normativa persecutoria e chi poteva considerarsi immune. Il censimento, condotto il 22 agosto 1938, portò ad accertare che nel paese vi erano 48.032 ebrei italiani e 10.380 stranieri (che corrispondeva all’uno per mille della popolazione italiana che all’epoca era di 42 milioni).

La diseguaglianza nei diritti: l’ambito culturale

A questi atti seguirono l’espulsione degli ebrei stranieri dal paese (inizio settembre 1938) e i decreti che favorirono l’epurazione degli ebrei dalla vita culturale italiana. Nel settembre del 1938, infatti, vennero cacciati dalle scuole di ogni ordine e grado insegnanti e studenti; in seguito, fu estromesso anche il personale non docente e sostituiti i nomi degli istituti scolastici «intitolati a persone di razza ebraica». Fu infine disposto il divieto di adozione nelle scuole di libri di testo redatti da autori ebrei.

Gli studenti espulsi furono circa 6.000; numerosi anche i docenti, tra cui 174 professori delle scuole medie superiori.

Anche nelle università italiane l’estromissione avvenne in modo drastico: vennero allontanati 104 ordinari, 196 liberi docenti e un numero imprecisato di assistenti e volontari; circa 200 studenti universitari furono condannati all’espulsione, anche se fu consentito il proseguimento degli studi ai ragazzi già iscritti negli anni precedenti solo se in corso; coloro che riuscirono a terminare gli studi si ritrovarono scritta la propria appartenenza alla “razza ebraica” anche sul diploma di laurea.

Nel quadro della “arianizzazione” della cultura italiana il regime fascista dispose poi ulteriori vessazioni: fu emanato il divieto di stampa, circolazione e inclusione nei cataloghi delle case editrici di volumi di scrittori ebrei e vennero soppresse le riviste ebraiche; dall’intero settore dello spettacolo furono bandite le opere di autori ebrei e licenziati tutti i dipendenti (dai dirigenti agli operai).

Nel quadro della “arianizzazione” della cultura italiana il regime fascista dispose poi ulteriori vessazioni: fu emanato il divieto di stampa, circolazione e inclusione nei cataloghi delle case editrici di volumi di scrittori ebrei e vennero soppresse le riviste ebraiche; dall’intero settore dello spettacolo furono bandite le opere di autori ebrei e licenziati tutti i dipendenti (dai dirigenti agli operai).

La diseguaglianza nei diritti: il settore economico

Altro settore completamente “arianizzato” fu quello economico.

Con il Regio Decreto Legge del 17 novembre 1938 titolato «Provvedimenti per la difesa della razza italiana» il regime cacciò gli ebrei dalla pubblica amministrazione e dall’esercito, vietò loro di essere titolari di aziende con 100 o più impiegati; di essere proprietari di oltre 50 ettari di terreno e di case dal valore di oltre 20.000 lire (espropriandone le eccedenze); proibì agli ebrei di esercitare la professione di notaio e giornalista e gli altri liberi professionisti (medici, farmacisti, veterinari, avvocati, ingegneri, chimici, geometri, ecc.) poterono esercitare la loro professione solo nei confronti di altri ebrei. Con il R.D.L. il regime, inoltre, vietò i matrimoni tra «ariani» ed ebrei.

Dalle libere professioni furono espulsi 2.500 ebrei, dagli enti pubblici circa 4.000 impiegati e funzionari; dagli enti privati 5.000, dalle Forze armate furono esclusi 150 militari in servizio.

Impossibile stabilire esattamente quanti ebrei persero la propria occupazione a partire dall’autunno del 1938; certo è che da quel momento vennero progressivamente sanciti divieti per varie attività lavorative, mettendo a dura prova la loro possibilità di mantenere un dignitoso livello di vita, tanto che molti (almeno 6.000) furono costretti ad emigrare (soprattutto nel continente americano e in Palestina).

La disuguaglianza nei diritti: la sfera sociale

Lo stillicidio dei divieti, alcuni crudeli altri assurdi, tutti comunque lesivi dei diritti più elementari, si estese di giorno in giorno, innovando e ampliando il regime di oppressione anche in ambito sociale: gli ebrei furono espulsi dal Partito nazionale fascista, venne vietato loro di figurare nell’elenco del telefono, di pubblicare necrologi, di essere serviti da domestici «ariani», di recarsi in luoghi di villeggiatura, di frequentare biblioteche, di fare parte di associazioni culturali, sportive, sociali, morali, ecc. E questo in nome del «principio della separazione delle razze».

L’obiettivo del regime

L’azione governativa era rivolta ad eliminare tutti gli ebrei dal territorio nazionale, obiettivo che, data la loro profonda integrazione, fu perseguito in modo progressivo e raggiunto solo parzialmente: il regime cercò di separarli dal resto della nazione ed emarginarli dalla società, di rendere sempre più difficile le loro condizioni di vita e limitate le possibilità di istruzione e di lavoro, stimolando “oggettivamente” i perseguitati ad emigrare.

Tuttavia, la maggior parte degli ebrei rimase al proprio posto, adattandosi a vivere con le leggi discriminatorie, cercando una sistemazione e un’attività lavorativa che permettesse di mantenere la famiglia.

Tuttavia, la maggior parte degli ebrei rimase al proprio posto, adattandosi a vivere con le leggi discriminatorie, cercando una sistemazione e un’attività lavorativa che permettesse di mantenere la famiglia.

Le ragioni che portarono il regime alla legislazione antiebraica

Sui motivi che portarono il regime fascista a legiferare contro gli ebrei non c’è accordo tra gli storici, le interpretazioni principali sono essenzialmente tre: una di politica estera, due di politica interna.

Secondo la prima interpretazione, l’Italia promulgò la legislazione persecutoria sostanzialmente per rafforzare l’alleanza con la Germania, dopo aver constatato il suo isolamento, in seno alla Società delle nazioni, causato dalla guerra di conquista dell’Etiopia.

La seconda interpretazione sottolinea la presenza di un antisemitismo specificamente fascista che poteva attingere ad atteggiamenti culturali presenti in una parte non minoritaria della tradizione cattolica italiana (l’antigiudaismo cattolico). Il fascismo, essendo una ideologia anti-egualitaria e antidemocratica, conteneva in sé fin dal principio i germi dell’intolleranza verso le minoranze, quella maggiormente colpita fu la comunità ebraica per la carica di idee, simboli e significati negativi, consolidati fin dall’antichità, che essa portava su di sé.

La terza interpretazione, più recente e fondata, si concentra sull’uso strumentale che il regime fece della persecuzione antiebraica, al fine di rinsaldare il consenso sociale attraverso l’individuazione di un nemico interno contro cui indirizzare l’opinione pubblica e per consolidare i propri strumenti ideologici. Si trattava, dunque, di rilanciare l’identità dell’“uomo nuovo fascista” attraverso la creazione di un modello negativo (l’ebreo) a cui contrapporre le virtù e la superiorità della “razza italica”, a sua volta presunta erede delle virtù e dello spirito civilizzatore dell’antica Roma.

Oltre a ciò, il regime mirava ad ottenere la totale fascistizzazione della società (il totale allineamento), e la “lotta al diverso”, al “nemico interno” era finalizzata alla costruzione del regime totalitario. Il fascismo, per conservare il potere, doveva forzatamente contare sul consenso e sull’unità ideologica della nazione. La compagine ebraica rappresentava un segmento sociale di non conformismo ai fortissimi modelli proposti dall’alto, con tradizioni, usi, religione, peculiari e diversi dalla maggioranza. La sua sola presenza indeboliva quell’immagine monolitica dell’unità della nazione che il regime voleva rimandare ai suoi cittadini. L’ostilità antiebraica, in questa terza ipotesi, poteva riassumere due funzioni; una punitiva nei confronti degli ebrei stessi, una pedagogica nei confronti degli altri cittadini, dissuasi in tal modo dalla tentazione di percorsi autonomi e diversi rispetto all’ideologia fascista.

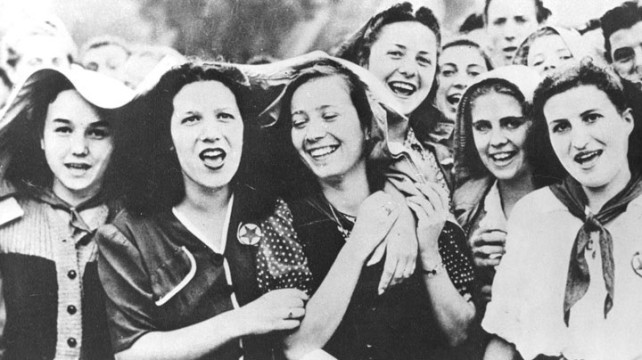

Conseguenze della legislazione ed effetti della propaganda antiebraica

L’antisemitismo e la campagna di odio diffusi dal regime cominciarono a dare i loro spregevoli frutti immediatamente: nel periodo 1938-1943 si verificarono nelle principali città italiane (Trieste, Ferrara, Torino, Ancona, Venezia, Pisa, Padova, Mantova, ecc.) gravi manifestazioni di intolleranza antisemita dirette contro persone e luoghi di culto.

Alcuni esempi: a Trieste, dall’autunno del 1938 in poi, furono messe in atto diverse aggressioni a cittadini ebrei (percossi con calci e pugni, imbrattati di nerofumo, rasati, minacciati, beffeggiati) e vennero saccheggiati e devastati negozi; mentre nell’ottobre 1941 e nel luglio 1942 fu presa d’assalto la Sinagoga.

A Ferrara, nell’estate del 1940, furono distribuiti una serie di volantini dal testo particolarmente violento e insultante nei confronti degli ebrei («Italiani, combattete gli ebrei con ogni mezzo. Sorvegliate le loro azioni ed i loro intrighi e soprattutto colpite senza misericordia». E ancora: «È suonata l’ora finalmente di liberare la nostra Italia e l’Europa intera da questa lurida setta che ha fomentato e voluto la guerra contro la civiltà e la religione cristiana») mentre nel settembre del 1941 venne profanata la Sinagoga.

Nel maggio del 1940, ad Ancona, si verificarono assalti alle vetrine, aggressioni e pestaggi in occasione di manifestazioni di studenti, con la diffusione di volantini che riproducevano il disegno di una forca su cui avrebbero dovuto salire i «giudei tutti».

In molte città italiane, una forma di vessazione particolarmente ignobile e volgare fu costituita dalla affissione, nelle vetrine di alcuni locali pubblici, di avvisi che vietavano l’ingresso agli ebrei o di cartelli che segnalavano l’«arianità» del proprietario. L’affissione si diffuse, forse perché ritenuta dagli esercenti un’azione promozionale che poteva aumentare le vendite, tanto che venne pubblicizzata, nell’inverno del 1938, sulle pagine dei maggiori quotidiani italiani.

Appare arduo valutare in quale misura tali atti siano stati il prodotto di un reale antisemitismo diffuso tra la popolazione o se debbano invece attribuirsi essenzialmente ad azioni di fanatici fascisti.

Certo è il carattere capillare assunto dalla propaganda antiebraica, che arrivò a coinvolgere ampi settori della società civile predisponendo la popolazione all’accettazione della persecuzione, se non addirittura al consenso e alla partecipazione attiva.

Certi sono i comportamenti degli italiani rilevati dagli storici: dall’ostilità tipica degli antisemiti convinti all’opportunismo dei profittatori (alcune circostanze – come la rincorsa ai posti di lavoro liberatisi in seguito all’«arianizzazione» di interi comparti economici – resero evidente perlomeno l’insensibilità che accompagnò la discriminazione contro gli ebrei) fino all’indifferenza acquiescente e al silenzio colpevole che diedero alle misure razziste una sorta di legittimità.