Al malessere del Paese rispondeva l’indebolimento del Partito Nazionale Fascista. Non calavano certo le iscrizioni, che erano obbligatorie ed erano tanto più richieste a tutti i cittadini in quegli anni, quando dovevano attestare la fiducia nelle sorti del conflitto. Ma la dirigenza del PNF non riusciva a rinnovarsi o a esprimere nuovi leader per resuscitare i passati consensi; il mastodontico partito restava affidato ai rituali escogitati da Achille Starace. Per rispondere a tale vuoto Mussolini lanciò una demagogica campagna anticapitalista, a cui non corrisposero provvedimenti di giustizia sociale o di miglioramenti salariali (sindacati fascisti), mentre proseguiva e si faceva più oppressiva la persecuzione degli ebrei.

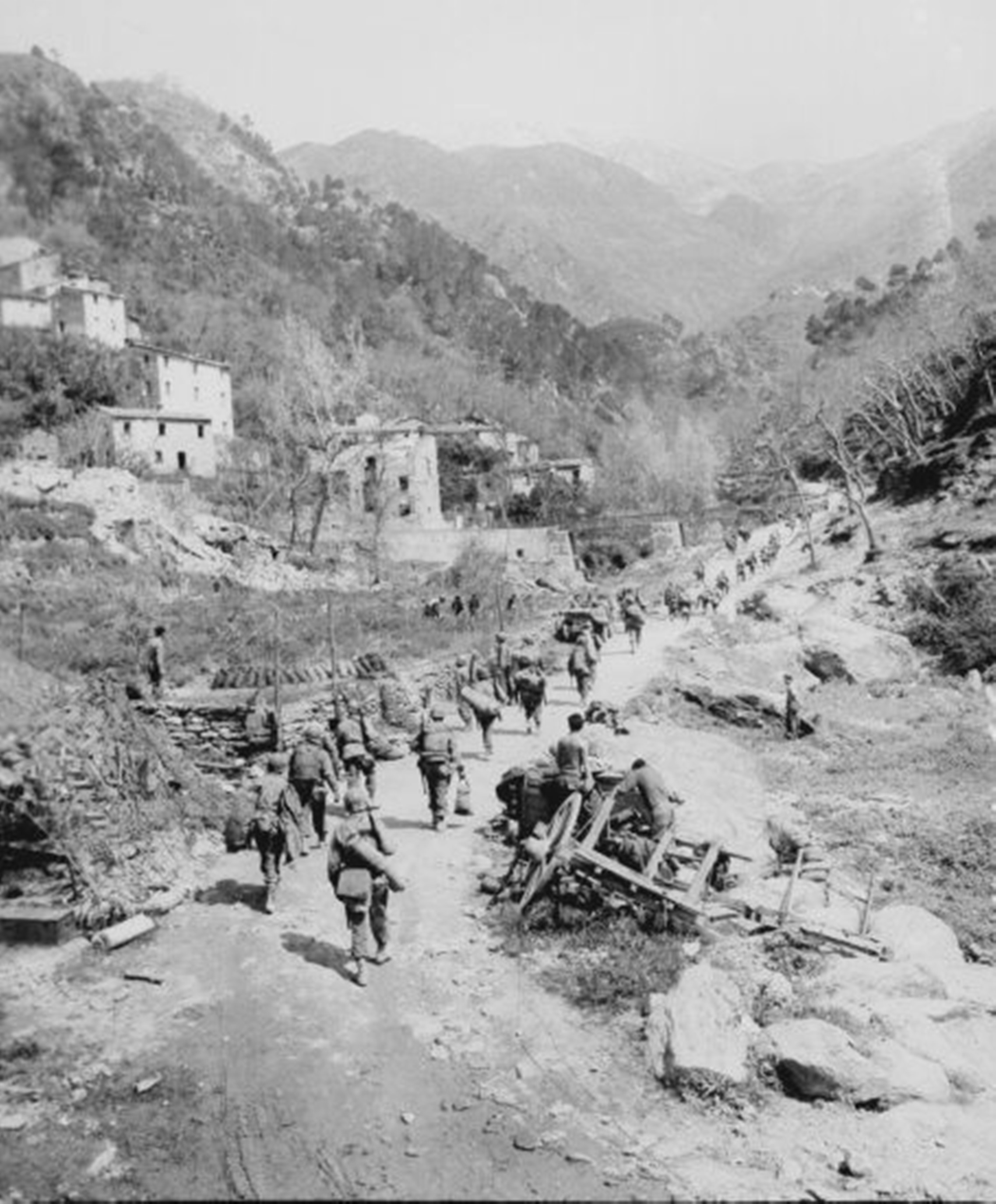

La drammatica situazione militare e politica richiedeva soluzioni drastiche: dopo aver sconfitto le truppe dell’Asse in Africa, e mentre si consumava la tragedia della ritirata di Russia, gli anglo-americani attuavano uno sbarco in Sicilia (10 luglio 1943) con un grande apparato di forze e iniziavano ad avanzare verso l’Italia peninsulare. Appariva ormai ineluttabile la necessità italiana di ritirarsi dal conflitto; ma un debole Mussolini – anch’egli conscio della grave situazione – non riuscì nemmeno a prospettare a Hitler questa soluzione nell’incontro di Feltre (19 luglio 1943, proprio nel giorno del bombardamento di Roma).

Di questa soluzione si erano invece andati convincendo sia i circoli militari, sia lo stesso re, sia gran parte delle alte cariche del PNF. Il 25 luglio 1943 il Gran Consiglio del fascismo, riunito dopo una lunga sospensione, votò una risoluzione per chiedere al re di riprendere i poteri che lo Statuto gli assegnava in quanto capo delle Forze Armate.

Convinto della ineluttabilità della sconfitta, Vittorio Emanuele III si appoggiò alla risoluzione del Gran Consiglio per rovesciare la situazione senza le remore legalitarie che aveva addotto nel 1924 per non scalzare il simpatico giovanotto in camicia nera. Arrestato e imprigionato Mussolini, il re nominò capo del governo Pietro Badoglio, che instaurò nei 45 giorni successivi alla sua nomina una autentica dittatura militare, utilizzando l’esercito per reprimere tutte le manifestazioni popolari indirizzate a chiedere “pace e libertà”. Badoglio e il re temevano le reazioni tedesche al rovesciamento delle alleanze, ma nello stesso tempo tardavano a portare a conclusione le trattative avviate in gran segreto.

La condotta ambigua del governo italiano indusse gli alleati a scatenare sulla penisola, alla metà d’agosto 1943, una serie di bombardamenti tra i più distruttivi dell’intera guerra.

I partiti antifascisti, che si erano ricostituiti o che andavano costituendosi, non furono legalmente riconosciuti anche se i loro esponenti in carcere furono liberati, con gradualità in modo da ostacolare le sinistre. Vennero tuttavia costituiti in diverse città e a Roma stessa dei Comitati delle Opposizioni che intendevano premere in senso democratico sulle autorità di governo, mentre con scioperi e manifestazioni di piazza si allargava la protesta popolare contro il proseguimento del conflitto.