Decisiva caratteristica del fascismo furono fin dagli inizi le sue scelte sul piano internazionale. Il fascismo era nato dalla guerra e dalla guerra trasse gran parte dei suoi simboli e della sua mitologia: i riti funerari e guerrieri, il culto della forza e del coraggio; e soprattutto il culto della patria, declinato secondo l’ideologia del nazionalismo. Il nazionalismo aveva predicato che il motore della storia era rappresentato dalla lotta tra le nazioni e non dalla lotta di classe, come insegnava la dottrina marxista; e il fascismo fece di questo assioma il cardine della sua azione internazionale. La questione adriatica, il colpo di mano su Fiume e D’Annunzio, la Vittoria mutilata non furono solo temi propagandistici ma divennero anche direttive di politica estera. Per il fascismo comunque la politica estera non coincise completamente con quella del nazionalismo: fu una parte e uno strumento per la costruzione dello Stati totalitario.

Nella politica estera fascista possiamo distinguere (fino al 1940) tre fasi:

1° fase 1922- 1925. Il fascismo seguì le linee della tradizione liberale per inserirsi negli equilibri europei, alternando l’appoggio al rigido atteggiamento francese sulla questione delle riparazioni tedesche all’avvicinamento all’Inghilterra; nei Balcani cercò buoni rapporti anche la Jugoslavia, considerato nemica a causa delle rivendicazioni adriatiche, e si spinse fino al riconoscimento diplomatico dell’URSS. Un solo atto di fragorosa affermazione di forza: l’occupazione di Corfù nel 1923, indirizzata a intimidire la Grecia.

2° fase 1925 -1932. L’Italia fascista appoggiò le pretese di revisione dei trattati di Versailles sostenute soprattutto dall’Ungheria; mirò a scalzare l’influenza francese nei Balcani e a isolare la Jugoslavia fornendo larghi aiuti a tutti i movimenti di stampo fascista in area balcanica, tra cui quello del «duce croato» Ante Pavelic. Negli stessi anni proseguiva la riconquista violenta della Libia.

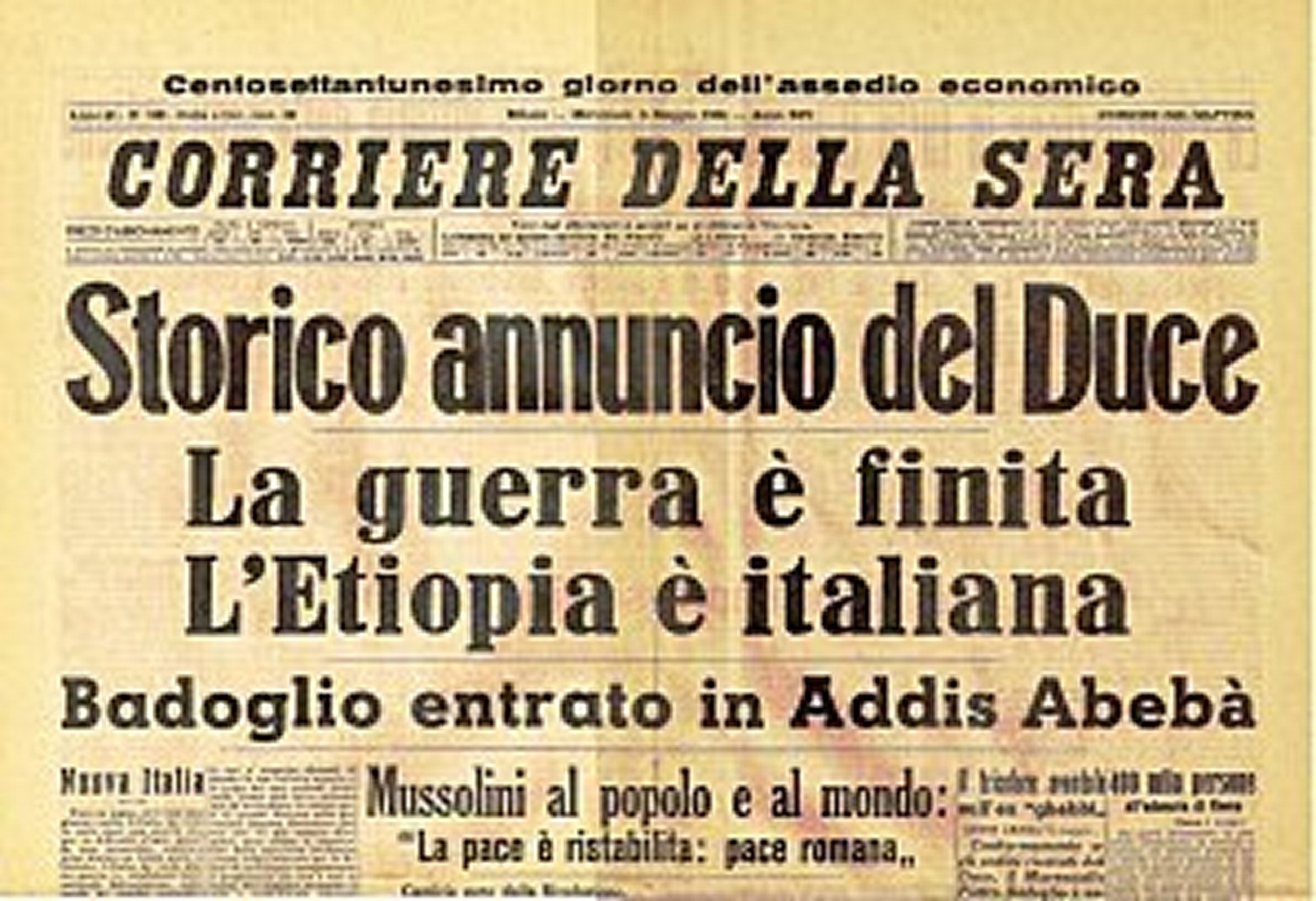

3° fase 1933 -1939. La conquista del potere in Germania da parte di Hitler mise in luce consonanze ideologiche ma suscitò anche allarme per l’espansionismo nazista che non tardò a palesarsi. Nel 1934 Mussolini decise perciò di difendere l’Austria contro l’Anschluss voluto da Hitler, anche in nome dell’espansione economica italiana nei Balcani. Ne conseguì un riavvicinamento con la Francia, dopo il quale Mussolini lanciò l’attacco all’Etiopia: era l’attuazione del programma imperiale. La guerra d’Etiopia, condotta in opposizione alla Società delle Nazioni che comminò al paese aggressore quelle che Mussolini definì le inique sanzioni, lasciò l’Italia isolata sul piano internazionale; di qui venne dall’ottobre 1936 il riavvicinamento sempre più stretto alla Germania. La prima prova dell’alleanza fu la comune partecipazione alla guerra civile di Spagna. L’alleanza tra i due totalitarismi si precisò con il patto anti-Comintern nel 1937. L’appoggio italiano si manifestò ancora nel settembre 1938 alla conferenza di Monaco, che consentì a Hitler l’occupazione dei Sudeti. Ma l’alleanza venne formalizzata solo nel 1939, proprio mentre Hitler occupava Boemia e Moravia, atto finale dello smembramento della Cecoslovacchia, compiuto all’insaputa dell’alleato italiano. La risposta di Mussolini fu l’occupazione dell’Albania, di cui Vittorio Emanuele III fu proclamato re.

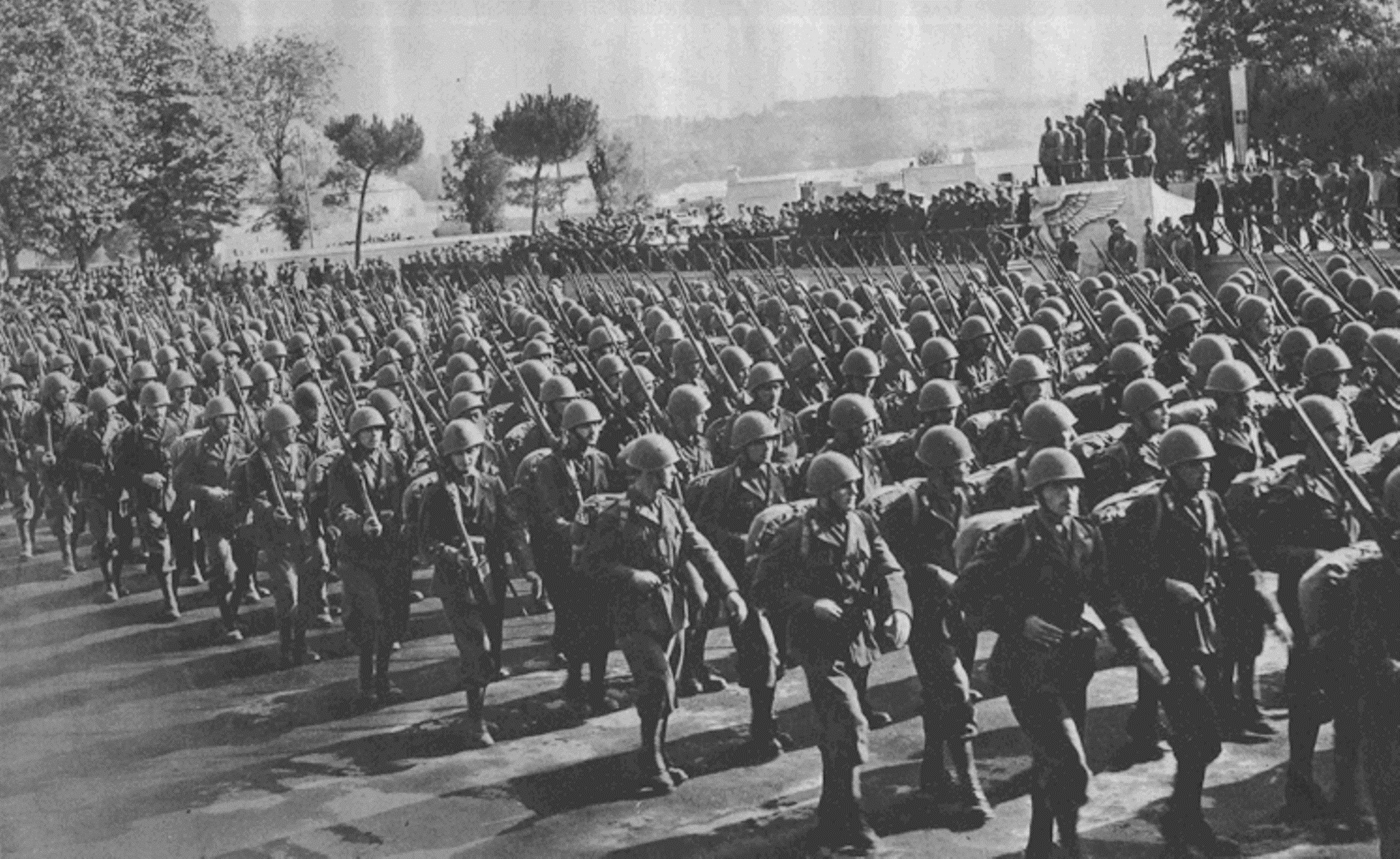

Guidato dall’orgoglio nazionalista e dal disegno di imporsi sul piano internazionale, il fascismo si propose di fare degli italiani un popolo guerriero, impegnò il paese in imprese che dovevano dargli grandezza e prestigio, facendo allo stesso tempo di questi temi un formidabile strumento di propaganda e di esaltazione del suo duce. Ma alla fine scelse, pur diffidandone, un alleato che prometteva di esser completamente affidabile sul piano della forza, senza che l’Italia fosse in grado di stargli alla pari. Questa parabola della politica estera, che sboccò infine nell’intervento nella guerra scatenata dalla Germania, rivela le debolezze dell’Italia fascista; ma fino alla fine illuse e sedusse la maggior parte degli italiani.