La conquista del premierato non significò per Mussolini il conseguimento completo dei suoi obiettivi. Mentre procedeva alla distruzione fisica di tutte le organizzazioni che potessero rappresentare forze politiche “nemiche”, dopo una fase di collaborazione con popolari e liberali, avviò tra il 1924 e il 1926 una legislazione diretta a introdurre nuovi istituti che scardinassero il precedente ordinamento liberale e forgiassero i caratteri di uno Stato fascista. L’idea guida fu il rafforzamento sempre e sotto ogni profilo del potere esecutivo. In questo modo il fascismo realizzò il superamento dello Stato liberale per costruire un nuovo sistema per governare la società di massa.

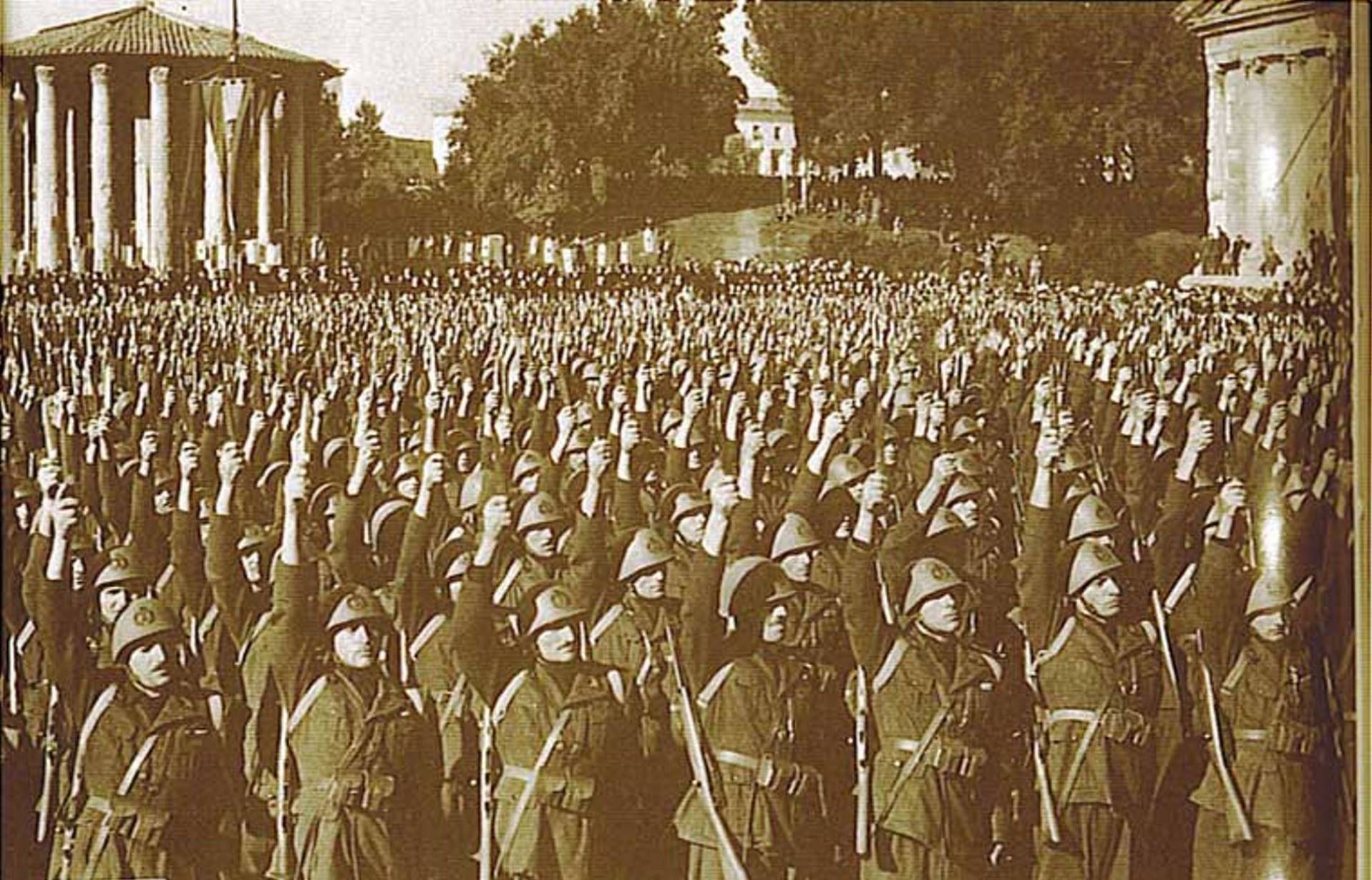

Nel quadro dei mutamenti istituzionali, ebbe un posto centrale l’esaltazione del ruolo del capo del governo a cui si accompagnarono norme tendenti al rafforzamento complessivo dei poteri dell’esecutivo (l’abilitazione del governo ad emanare norme legislative attraverso la decretazione d’urgenza), un’ulteriore scadimento della funzione parlamentare degradata a funzione meramente consultiva, prima ancora di diventare, dopo la riforma elettorale del 1928, puramente decorativa. Con le “leggi fascistissime” del 1925 era stata cancellata la libertà di associazione (nel 1926 furono dichiarati decaduti i parlamentari dell’Aventino) e il Partito Nazionale Fascista si avviò a diventare partito unico di Stato; l’assemblea dei capi del fascismo, il Gran Consiglio del fascismo, creato informalmente nel dicembre 1922 (formalizzato nel 1923) fu consacrato nel 1928 come supremo organo costituzionale. Nel 1923 la Milizia Volontaria Sicurezza Nazionale – MVSN, integrata nell’esercito l’anno successivo, inquadrava le squadre d’azione fasciste in una istituzione statale. Sotto tale facciata le squadracce costituivano un organismo che contendeva allo Stato il monopolio dell’uso della forza.

Ruolo non secondario ebbe la fine delle autonomie locali realizzato attraverso l’abolizione delle amministrazioni elettive, sostituite da nomine dall’alto di amministrazioni che fossero di gradimento del partito dominante, e con l’accentuazione dei poteri dell’esecutivo attraverso i compiti dei prefetti. La legge del 4 febbraio 1926 soppresse il sistema elettivo per le Amministrazioni Comunali e Provinciali. I Sindaci, dal 1848 e fino a quel momento democraticamente eletti dal popolo, furono sostituiti dai podestà nominati dal Governo.

La fase successiva fu inaugurata dopo che il fascismo ebbe superato la crisi innestata dall’uccisione del deputato socialista Giacomo Matteotti che aveva denunciato le violenze e i brogli elettorali con cui i fascisti avevano conseguito la maggioranza relativa, in forza della quale, secondo la legge Acerbo, il fascismo aveva conquistato la maggioranza in Parlamento.

L’opinione pubblica fu scossa dall’enormità del delitto e nelle stesse file fasciste si manifestarono dubbi e incertezze. Le opposizioni in segno di protesta decisero di non partecipare alle sedute del Parlamento, dando vita al cosiddetto Aventino. Vittorio Emanuele III, sollecitato a sfiduciare Mussolini, si rifiutò accampando ragioni costituzionali e sostenendo che solo un voto del Parlamento poteva indurlo a tale passo. Il monarca fingeva di ignorare che quel Parlamento era dominato da una maggioranza illegittima, come aveva denunciato Matteotti, assassinato proprio per questo suo coraggio.

La serie di provvedimenti emanati dopo un famoso discorso del 3 gennaio 1925 investì la sfera della libertà dei cittadini, con nuove leggi di pubblica sicurezza che crearono nuovi strumenti per la repressione di attività non conformi all’orientamento del governo fascista (istituto del confino e creazione dell’OVRA). La discrezionalità dell’intervento del potere esecutivo era tale da rendere del tutto aleatoria ogni velleità di opposizione. Nel 1926 fu creato infine il Tribunale speciale per la difesa dello Stato, inserito in una giurisdizione eccezionale e in un sistema giudiziario ormai deprivato della sua autonomia.